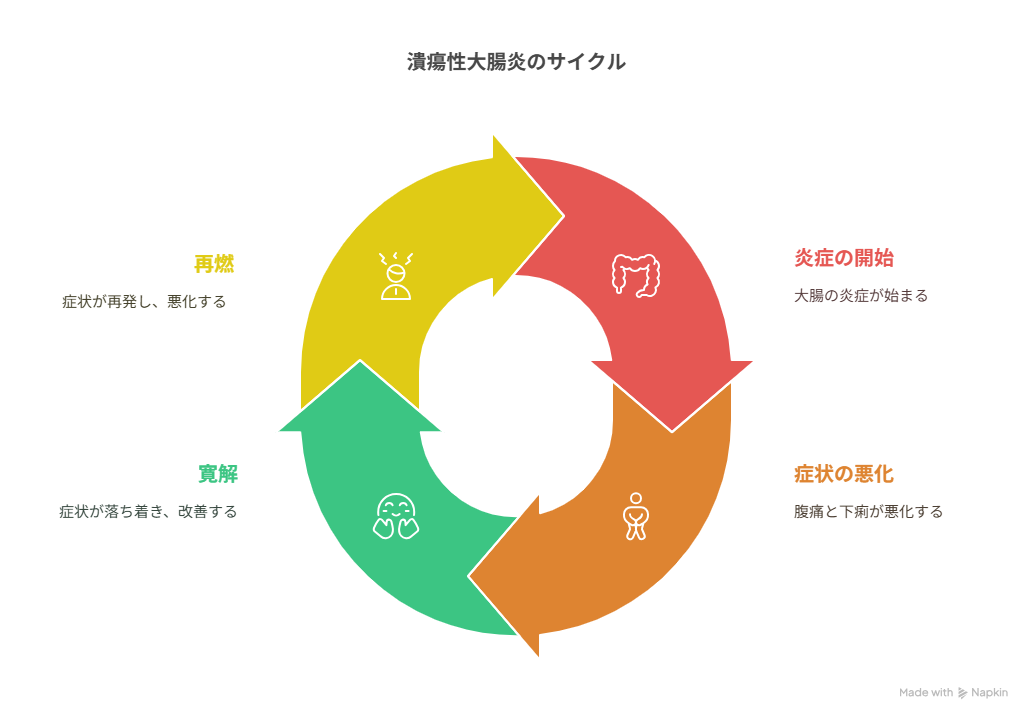

潰瘍性大腸炎(UC)は、大腸の粘膜に炎症が起きて、腹痛、下痢、血便といった症状をくり返す病気です。一度発症すると「症状が悪くなる時期(再燃)」と「症状が落ち着く時期(寛解)」を何度も経験するため、長くお付き合いする必要があります。

このまとめの5つのテーマ

-

病気がどうして起きる?

-

新しいお薬の紹介

-

画期的な治療法

-

再発を防ぐポイント

-

注目の研究機関と成果

1. 病気がどうして起きる?

遺伝(DNA)の関係

-

**GWAS(ゲノム解析)**で320か所以上の遺伝子がUCに関わると判明

-

GWASは、多くの人のDNAを比べて病気に関連する部分を探す方法です。

-

-

英国の研究でETS2という遺伝子が炎症のスイッチになっていると発見

-

マウス実験では、ETS2の働きを止める薬(MEK阻害薬)で炎症が軽くなりました。

-

腸の中の細菌バランス(マイクロバイオータ)

-

約100兆〜1000兆個の細菌が腸に住んでおり、消化や免疫に役立っています。

-

スイスの研究でClostridium scindensという菌が作る「二次胆汁酸」が粘膜の修復を助けると判明

-

マウス実験で腸の傷が早く治ることを確認。

-

-

UC患者さんでは、この二次胆汁酸が減っていることもわかりました。

免疫(体を守る仕組み)の暴走

-

本来は病原菌を攻撃する免疫が、腸粘膜や無害な細菌を攻撃してしまいます。

-

サイトカインと呼ばれるたんぱく質(IL-5、IL-17、TNF-αなど)が増えすぎて、粘膜のバリア機能が弱まります。

-

粘膜が傷つくと細菌が入り込み、炎症が悪化する「悪循環」が起こります。

2. 新しいお薬の紹介

抗体薬(生物学的製剤)

-

IL-23阻害薬

-

Mirikizumab(2023年承認): 初期治療で約24%、その後の維持治療で約50%の人が症状改善

-

Guselkumab/Risankizumab: 同じしくみの薬で臨床試験中

-

-

抗TNF-α抗体の進化版

-

既存の抗TNF-α薬(インフリキシマブ、アダリムマブ)より、さらに改良された薬が研究中

-

飲み薬(経口小分子薬)

-

JAK阻害薬

-

Upadacitinib/Filgotinib: 体の中で炎症を引き起こす信号を止め、効果は早いが感染リスクなどに注意

-

-

S1P受容体調節薬

-

Ozanimod(ゼポジア)/Etrasimod: 免疫細胞が腸に入り込むのを防ぎ、52週間のデータで安全性も確認

-

3. 画期的な治療法

糞便微生物移植(FMT)

-

健康な人の便を精製し、カプセルや内視鏡で移植して腸内細菌をリセット

-

2023年のまとめ研究で約50%の人が症状改善

-

日本では順天堂大学が「抗菌薬併用FMT(A-FMT)」を臨床試験中

個別化医療とTreat-to-Target(T2T)

-

個別化医療: 遺伝や腸内細菌を調べて、最も効きやすい薬を選ぶ研究が進行中

-

Treat-to-Target: 症状だけでなく「内視鏡で粘膜がきれいか」「血液や便の炎症マーカーが正常か」を目標に治療を調整

4. 再発を防ぐポイント

維持療法の継続

-

一度症状が落ち着いても、薬をやめると再発しやすいためステロイドなしでの維持療法を続ける

-

Ustekinumabでは3年以上、Upadacitinibでは約80%の人が長期寛解

食事と生活習慣

-

地中海式食事: オリーブ油、魚、野菜、ナッツ中心で腸内環境を整える

-

低FODMAP食: 発酵しやすい糖質を減らしてガスや下痢を抑える

-

プロバイオティクス: VSL#3やミヤBMで善玉菌を補う

-

運動・ストレス対策: 適度な運動やマインドフルネスで免疫バランスを保つ

5. 注目の研究機関と成果

-

英国フランシス・クリック研究所: ETS2遺伝子を発見し、炎症抑制の新しい道を開く

-

EPFL(スイス): 二次胆汁酸の治癒作用を解明

-

Mount Sinai/シカゴ大学(米国): Mirikizumab・Guselkumabの試験成功

-

国立成育医療研究センター(日本): TRAF3遺伝子異常IBD例の発見とUstekinumabの有効性

-

順天堂大学(日本): 抗菌薬併用FMT(A-FMT)臨床試験中

授業で学んだ腸の構造や免疫の基本知識を思い出しながら、最新の研究成果をチェックしよう!医師や研究者と協力して、自分に合った治療法を見つけることが大切だよ。

コメント